| 目次 | ページ | |

|---|---|---|

| 就任にあたって | 2〜3 |  |

| みんなの広場 | 4 | |

| 今月の情報ほか | 5〜8 | |

| 川柳・俳句 ほか | 9〜10 |

平成25年8月号 Vol.563

掲載日付:2013年8月1日

掲載日付:2013年8月1日

掲載日付:2013年7月1日

広瀨の道を曲がりくだると、名張川がゆるやかに流れ、近代的な鉄筋の大橋が見えてきます。この大橋がかかるまでは、長い間釣橋、そのまえは粗末な板橋でした。

広瀨の道を曲がりくだると、名張川がゆるやかに流れ、近代的な鉄筋の大橋が見えてきます。この大橋がかかるまでは、長い間釣橋、そのまえは粗末な板橋でした。

ここは昔からの伊勢道で大川を舟で渡って名張、青山を越えて、伊勢まいりをする大事な所だったのです。

釣橋ができるまでは、「橋板まくり」の仕事がありました。川の流れを横切って、広瀬側から向こう岸にかけて、X字に組んだ杭が幾組もならんでいる。その上へ幅六〇㌢㍍、長さ三㍍の板がならべてある。宝珠もなければ欄干もない粗末な橋で、歩くとユラユラゆれて、よそ者には大変こわいが、広瀬の人は重荷をになって平気で渡ったのでした。

橋のたもとに見張り小屋があって、いつも水の量を見張っていました。急に大雨が降って水が増えると、半鐘を「ジャンジャン」鳴らして、村人に橋の危険なことを知らせるのです。

夏のころ、今まで晴れていた空が急に曇り出し、夕立がおそってくると、向こうの野山で働いている村人たちは、木陰や山小屋へ雨宿りをします。川は見る間に濁流となり、音を立てて流れます。水面から一㍍もない板橋は、みるみるうちに危険な状態になります。

半鐘の乱打に、村人はみな橋のたもとにかけつけ、若者たちはわれ先にと激流に飛び込んで、大事な板橋を次々にまくり上げるのです。高価な板橋を流すとそれこそ大変で、広瀬の人たちは、そのため日ごろから暮らしを切りつめ、貯金してそれに備えてきました。

「広瀬の村へは養子にやるな」このことばの中には橋の苦労がよくにじみ出ているのです。

この「橋板まくり」とともに、つぎのような物語が伝えられています。

昔、この村に美しい少女がおりました。名は「おふみ」といって、村の貧しい百姓の子でした。一六の春に、ある庄屋の家へ奉公に出ました。ご飯たきや機織りなどをいそがしくしているうちに、二年間は夢うつつの間に過ぎ去りました。

庄屋には権太夫という若者がおりました。おふみは権太夫から純情な愛を受けて、二人の心はかたく結ばれました。ところが権太夫の父は強情者であったので、二人の仲を聞いてたいそう怒り、おふみを家から追い出してしまいました。

家に追い返されたおふみは、片恋の身のやるせなく、ついに病の床につき、はては思いあまって、鵜山村の蜂ヶ巣淵の渦の中に身を投げて、はかなく命を絶ったのです。それからというものは、この場所になんべん橋をかけても大水で押し流されてしまうのだといいます。

掲載日付:

掲載日付:2013年6月1日

中之庄の南の端、三重県名張市と境する位置に馬尻山があります。

昔、この馬尻山の所有権をめぐって、伊賀の国と大和の国で争いが起こり、長い間紛糾したことがありました。その当時中之庄に「角兵衛さん」という人がおられて、この人が参謀格となり、紛争解決の衝に当たっておられました。

いろいろと話し合いを重ね、協議を重ねましたが解決の糸口は見つかりませんでした。さんざん苦心したあげくの果てに出た結論は、この争いの解決には、なんとしても大金が必要ということになりました。

ところが当時の村は貧困でとてもそんな大金はできなく、その調達にほとほと困り果てていました。そのとき、平素は大変な節約家であった善福院の一僧侶が、村のこの一大事を救おうと、ただちに箕に三杯の黄金を村になげだしました。そして「角兵衛さん」とともに、この大金を持って折衝に当たり、村の危急を救ったといわれています。

角兵衛さんと善福院僧侶の偉業を、村人は永く後世に伝えようとして、角兵衛の墓の上に松の木を植え、「角兵衛松」と呼んで大切にしていましたが、先年の落雷によって枯死してしまいました。

角兵衛さんと善福院僧侶の偉業を、村人は永く後世に伝えようとして、角兵衛の墓の上に松の木を植え、「角兵衛松」と呼んで大切にしていましたが、先年の落雷によって枯死してしまいました。

善福院の僧侶の碑は、大寺跡に残っています。

掲載日付:

掲載日付:2013年5月1日

掲載日付:2013年4月4日

掲載日付:2013年4月1日

天正八年(一五八二)に伊賀の乱が起こりました。全国統一を目指す織田信長は、大和の国守筒井順慶に命じて、伊賀を討たせたのです。

小泉の居城を発った順慶は、笠間峠から伊賀の柏原へ進み、一軍は上笠間より笠間川沿いに岩屋を通り、伊賀の薦生に進みました。

一説には、勝原より峠を越えて岩屋に向かう際に、谷に矢を射かけて進んだので、”矢下ロシ”の地名ができたともいわれています。

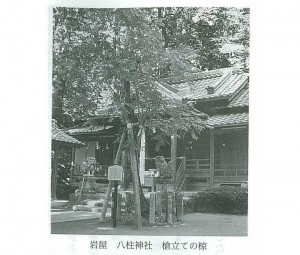

薦生へ進んだ順慶軍は、薦生の郷士武田、副野、福広軍の強い抵抗に遭い、止むなく退いて、平瀬の犬飼堂に陣し、八王寺社(今の八柱神社)に戦勝祈願をしました。

まず清らかな不動の滝で身をきよめ、戦士一同の槍を社前の椋の木に立てかけて必勝を祈ったのです。その椋の木を、それから「槍立ての椋」、又は「鉾立ての椋」と呼ぶようになりました。

こうして順慶軍は、岩屋の郷士を加えて軍を立て直し、破竹の勢いを持って攻め入り、遂に伊賀の国を平定しました。

ここにおいて順慶は、八王寺社の霊験に感謝し、それ以後たびたび八王子社に参詣して、天正十年には金品を社殿に捧げ、新しい神殿が造られました。

また境内、不動の滝のそばにある一基の石灯籠は、順慶の伊賀攻めに従軍して戦死した、岩屋郷土の九十回忌の供養のために建てられたものとして「寛文十二年八月五日奉為供養 氏人」と記されています。

このような由緒ある氏神を持ったことを村人は誇りとして、灯明を絶やさず、毎日勤務の宮守さんを交代で選んで、管理と祈りに励んでいます。

このような由緒ある氏神を持ったことを村人は誇りとして、灯明を絶やさず、毎日勤務の宮守さんを交代で選んで、管理と祈りに励んでいます。

また、正月には、除夜の鐘が鳴り終わるのを待って、村人は競って氏神さん詣でに出かけます。お互いに新年の挨拶を交わしながら社前に進み、一年のお祈りを捧げ、そのあとで宮守さんからお神酒を頂戴します。また、子どもたちはお年玉とキャラメルをもらいます。

不動の滝には、滝壺の清水で額を冷やすと頭がよくなると言い伝えられ、その仕草をします。

どんなに時代が変わろうとも、村人の敬神の念は変わることなく、またご神体も、岩屋の里の鎮守の神として、永遠に鎮座ましますことでありましょう(村指定文化財)。

掲載日付:2013年3月1日

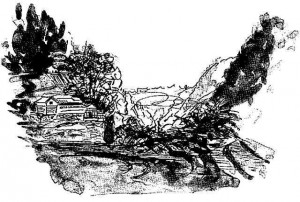

村の北西、「天守山」から「城が尾」にかけて、北を背に南向きの日溜まりや急な斜面に、八戸の家が重なるように建っている。この小場を”鍛冶屋出(カンジャデ)”という。

秋になると、よく県道のあたりから子どもたちが写生をしているが、石垣やジンド柱や急な坂の道など特徴のある風景は、郷土出身の画家が油絵にして入選してから人気があるらしい。

下ん堂は”鍛冶屋出”の祠堂で、谷出川と小場の前を流れる堂坂川の合流地点。村でも最も低い北の出入り口にあって、村を守護しているかのように、川を背に道に向かって建っていた。

堂内には、子安観音菩薩石像二基が安置されているので、別名下ん堂のことを観音さんと呼んでいる。

この観音さん、時々真っ赤な腹帯を巻いておられる。安産の仏様として大変ご利益があるとかで、お参りする人が多い。

村人が子どものころからなじんできた下ん堂と、隣の民家(森中宅)が大災害に見舞われたのは、大正六年(一九一七)十月二日、今から七九年前のことであった。

お堂と茶店を兼ねた民家は、正面の山崩れと谷出川の増水とで、家屋は土砂に埋まり全半壊。森中の家族のうち、二人は家の下敷きとなって圧死、二人は流されて水死した。村にとっては、未曾有の人災を伴う災害として今に語りつがれている。

当時のことを飯田イトエさん(九十三歳)はこう語っている。

わしはその時、十五歳で、家の仕事の手伝いをしていた。九月の末、バケツでぶっちゃけたような雨が続くので、村の人々は心配しながらも、ちょうど晩秋蚕の上族の真っ最中やったんで、なんどころやなかった。十月二日の日は珍しく雨がやんだんで、お父っつぁんは村の「籠り」を休んで、風呂場の下の土手のくえたのをなおしてやった。

夕方五時ごろ、親類の加太の亀(亀治郎)さんが、「籠りの帰りや。つね(常治郎)は籠りを休んだことないのに、どうやらとおもて見舞いに来たら、そんなことしとったんか」と坂道を上がってきゃった。

いつもならゆっくりとしゃる亀さん、一服茶を飲んで「おれも朝、出たなりで、うちのこと心配やさけ帰るわ。お前とこ高いさけ、用心せえよ」と言い置いて帰っていきゃった。その後亀さん、なにやら胸さわぎがして森中の家へ立ち寄りゃったげな。

いつもならゆっくりとしゃる亀さん、一服茶を飲んで「おれも朝、出たなりで、うちのこと心配やさけ帰るわ。お前とこ高いさけ、用心せえよ」と言い置いて帰っていきゃった。その後亀さん、なにやら胸さわぎがして森中の家へ立ち寄りゃったげな。

森中家では、床下が水につかったので、母親が忙しそうに片づけをしてやった。川の水は石垣を越えて、お堂と店の庭を浸している様子を見て、「おまえとこも、えらいこっちゃのう」と亀さん。「どうやらのう。心配やわえ。まあお茶でも出すさけ・・・」と母親は茶を入れようとすると、亀さんは、「お母さん、それどころやないで、長雨であちこちくえとる。水も引きそうにない。中尾の裏がくえたら、お前とこも一ぺんに埋まる。はよ、子ども起こしてこちへ来い」とせき立てた。「亀さん、ほんまにすまんのう。兄がおらへんし、頼りにならんもんばっかりで・・・。そう言ってくれりゃ、あまえさしてもらうわ」と、すぐに障子戸をあけて、姉キクノと弟の鉄治郎を起こして「あぶないさけ、はよ亀さんについていけ」と言い、奥の納戸で寝ている子どもの辰雄に「辰、起きろよ!」と、蚊帳を持ち上げた時、頭上でドドドドド、ギギギーと重苦しい屋根にのしかかるような物音がした。と、思ったとたんに家がゆれて柱や建具が倒れかかった。

亀さん必死になって、明かりのする川の上の窓から、「お前ら、おれについてこいよ」というと同時に川に飛びこんだ。亀さんは濁流で足をすくわれ、無意識に犬かきをしながら田の方に流される。気がついたら中南の田の後毛の稲束を握っていたという。「鉄は続いて窓から出たと思うが、あの濁流では、とても助けられるような状況ではなかった」と後から亀さんは言っていた。

飯田シズコさん(八十五歳)も、その時のことを次のように話す。

わしとこも、蚕上げやった。夕方、非常呼集のラッパが鳴った。何やらっとあわてて外に出てみると、”大井戸のあたりで、下ん堂さんと森中が埋まったげな”と呼び合う声が聞こえた。程なく、消防さんが何人も法被を着て、スコップなどを肩に、走って下られる姿が見えた。

あとで、森中の家族が生き埋めになっていると聞いて、驚いたのを覚えている。

亀さんの知らせで救助活動が初められたが、大量の土砂と川の増水がおさまらないので手がつけられない。消防団は、ひとまず本部を坂本の茶小屋に置いて、天王の駐在所に連絡して指示を受けることにした。

巡査がかけつけた時は、もう暗くて作業は困難なため、本格的な救助復旧活動は、翌日夜明けとともに行うことになった。

その晩、山の中腹にある飯田のつねさんとこの、家の裏手の漆谷の竹藪が、谷底の川や田を飛びこして、数百㍍先の、向かいの尾山の山裾と、水田との境にへばりつくように落下していた。谷間を落ちて行った跡は全くなかったので”どんねんして飛んで行ったんやら”と人々を不思議がらせた。

早朝から救助作業が始まって、最初に掘り出された遺体は姉のキクノであった。倒れた家の戸の隙間から片手が出て、水の中でフラフラと白く動いて、生きているように見えたという。

母は奥の間の仕切りで、辰雄の蚊帳をひっぱるようにして圧死していた。その奥で辰雄は、仏壇と柱の間で蚊帳に巻かれたまま、虫の息でいるところを奇跡的に助け出された。

鉄治郎を捜すのは困難を極めた。濁流と流木で、どこまで流されたのか皆目見当がつかない。そんな中、多くの村人が捜しに加わり、やっと四㎞も下流の大谷の岩場で、流木の間にひっかかっているのが見いだされたのはもう午後であった。三人の遺体は、棺に納められて、山の神の前の莚の上に並べられた。

奈良の連帯に現役で入隊中の兄の宇一郎にも知らされて、中隊長の特別許可を得て帰郷した時には、棺が並べられた直後であった。兄は、人前もはばからず男泣きに泣きくずれ、周囲の人々も、あまりのいたましさにもらい泣きしたという。

葬儀は、親受けである峰出の森中家で営まれた。残された末弟の辰雄は親類へあずけられ、下ん堂の森中の家は廃屋として取り除かれた。屋敷はいつしかお堂の庭になり、川端の石垣の上に、さるすべりの美しい花が遺霊をなぐさめるかのように咲いた。

掲載日付: