【天狗山のてんぐ】

毛原と勝原、切幡の境する所に天狗山がある。毛原の背後で一番高く、頂上には大きい岩石があって、昔から天狗が住んでいると言われてきた。

子どもが親の言うことを聞かなかった時、「そんな事しとったら天狗山のてんぐさんがやって来て、山へ連れていかれるぞ。それ聞こえるやろ。て

んぐさんが太鼓をたたいている音や。」その時、ほんとうに太鼓のたたくような音がしたので、ますますこわくなって、すっかりおとなしいよい子

になるのである。

また、昔から「風」はてんぐの仕業であるとされてきた。子どもたちが凧揚げの時、風がなかったらこう叫んだ。「てんぐさん、てんぐさん、風

吹いておくれ、余ったら返そ。」そうすると不思議に風が出てきて、凧揚げが楽しまれたものである。てんぐは不思議な力の持ち主だったのである。

【天狗山のてんぐさん】

葛尾の西には高塚山が、北には天狗山がそびえる。ここにはてんぐさんがいて、神野山のてんぐや、茶臼山のてんぐと争ったと伝えられる。

※天狗山は片平、遅瀬にもあり、それぞれの天狗伝承がある。

里うたに「てんぐさん、てんぐさん、風吹いておくれ。余ったらかえそ」というのがある。

【天狗杉と榧の木】

神野山の中腹に天狗杉があって、天狗さんが住んでいる。助命村宝蔵寺境内には榧の大木があった。天狗さんは退屈になると助命の榧の木に飛んで

来て、寺の僧とお話しされた。その時には天狗さんが神野寺のお坊さんに「今は助命の榧の木に来ているから安心せよ」と霊感で伝えられたそうである。

助命の榧の木は伐られて今はない。天狗杉は次第に大きく茂り、天狗さんはその枝に宿って村内の安泰を見守っておられるという。

天明(1781)のころ、遅瀬に大飢饉がありました。日照りが続いて米が穫れず、その上納める年貢が重かったのです。人々は食べる米もなく、木の実や草の根を食べて暮らしましたが、それもなくなり、今日、明日にも飢え死にの状態となりました。

天明(1781)のころ、遅瀬に大飢饉がありました。日照りが続いて米が穫れず、その上納める年貢が重かったのです。人々は食べる米もなく、木の実や草の根を食べて暮らしましたが、それもなくなり、今日、明日にも飢え死にの状態となりました。 氏神八幡神社境内(蓮華廃寺跡)付近の古屋敷から150㍍くらい北へ行った地、通称正覚坊(現在、素輪家屋敷内)の土蔵の横に、「南都さん」と呼ばれている宝篋印塔が建っています。

氏神八幡神社境内(蓮華廃寺跡)付近の古屋敷から150㍍くらい北へ行った地、通称正覚坊(現在、素輪家屋敷内)の土蔵の横に、「南都さん」と呼ばれている宝篋印塔が建っています。 広代の氏神、菅原神社の境内に観音堂があり、十一面観音様をお祀りしています。この観音様は江戸のころ、大久保一太郎さんのご先祖様がお武家さんで、江戸から持ち帰って念持仏として拝み、後大字の仏様となって今日に及んでいます。

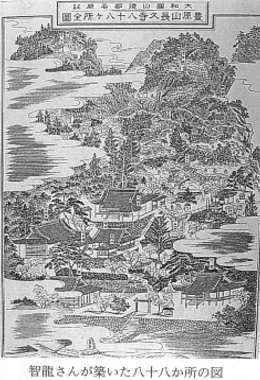

広代の氏神、菅原神社の境内に観音堂があり、十一面観音様をお祀りしています。この観音様は江戸のころ、大久保一太郎さんのご先祖様がお武家さんで、江戸から持ち帰って念持仏として拝み、後大字の仏様となって今日に及んでいます。 大正の初めに刊行された『山辺郡誌』に、毛原長久寺の様子を「規模ノ大ナル一見驚クニ足ル」と書いてあります。これは他のお寺と比べてみて、びっくりするほど大きく立派だという意味なのです。

大正の初めに刊行された『山辺郡誌』に、毛原長久寺の様子を「規模ノ大ナル一見驚クニ足ル」と書いてあります。これは他のお寺と比べてみて、びっくりするほど大きく立派だという意味なのです。 和尚はその他、地域の産業や社会教育の振興にも力を注ぎましたので、美しく輝くみ寺とともに、『高僧智龍』の名は広く世に伝わりました。大正5年(1916)76歳で亡くなりましたが、生前に残された数々のエピソードのうち、幾つかを次ぎに掲げて、和尚の人柄を偲ぶことにいたします。

和尚はその他、地域の産業や社会教育の振興にも力を注ぎましたので、美しく輝くみ寺とともに、『高僧智龍』の名は広く世に伝わりました。大正5年(1916)76歳で亡くなりましたが、生前に残された数々のエピソードのうち、幾つかを次ぎに掲げて、和尚の人柄を偲ぶことにいたします。 伊賀の国境、名張川の渓谷に望んで、平和なくらしの村があります。吉田村がそれです。

伊賀の国境、名張川の渓谷に望んで、平和なくらしの村があります。吉田村がそれです。