本村では、新型コロナワクチン追加(3回目)接種を1月末から、集団接種にて実施しているところです。この度、国の方針により、追加接種の接種間隔を6か月に短縮して実施することになりました。

また、「ファイザー社」と「武田/モデルナ社」の各ワクチン供給量に基づき、この2種類のワクチンを使用した集団接種を実施します。ワクチン総数量については十分確保していますが、希望される種類のワクチンの接種を受けることができない可能性がありますことについて、ご理解とご協力をお願い致します。

対 象 者

次の①~③のいずれにも該当する方

①村に住民登録がある方

②新型コロナワクチンの2回目の接種を終了した方

③接種当日に18歳以上の方

会 場 山添村保健福祉センター

回 数 1回

費 用 無料(全額公費)

ワクチンの種類

「ファイザー社 コミナティ筋注」「武田/モデルナ社 スパイクバックス筋注」

※集団接種の日程によって、使用するワクチン種類が異なります。

接種間隔

2回目の接種日から6か月以上の間隔をあける

※今後、国の方針により、接種間隔を短縮して接種を受けることができます。

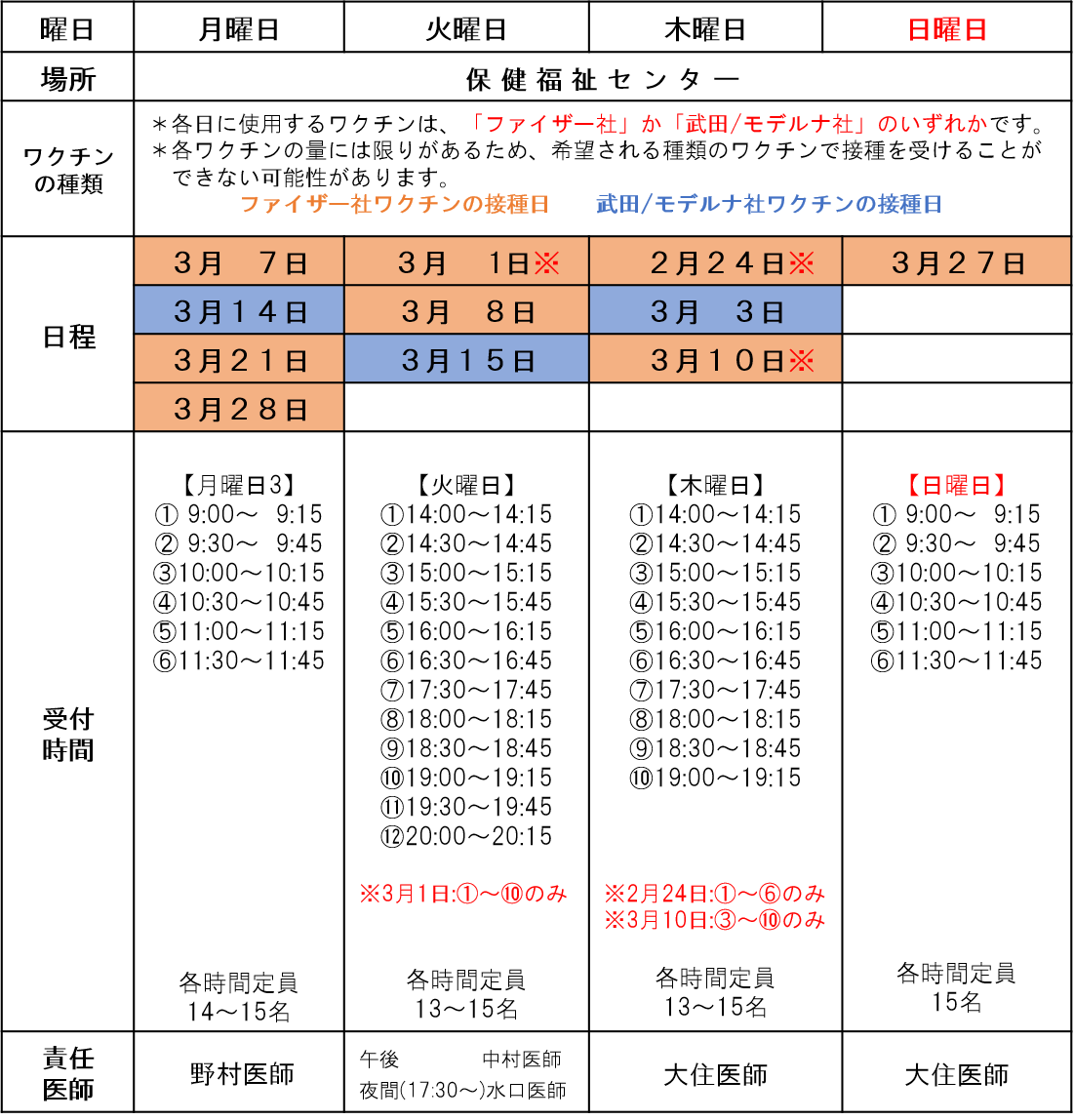

保健福祉センター(集団接種)の日程表

*本村では、高齢者・障がい施設利用者及び従事者の接種を先行して実施しています。そのため、予約開始時に、既に定員数を下回っていることについて、ご理解をお願いいたします。

*本村では、高齢者・障がい施設利用者及び従事者の接種を先行して実施しています。そのため、予約開始時に、既に定員数を下回っていることについて、ご理解をお願いいたします。

*各時間定員と一部の受付時間(※の日にち)について、接種券と同封の「山添村新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ」に訂正がありますことを、お詫びいたします。

ワクチン接種までの流れ

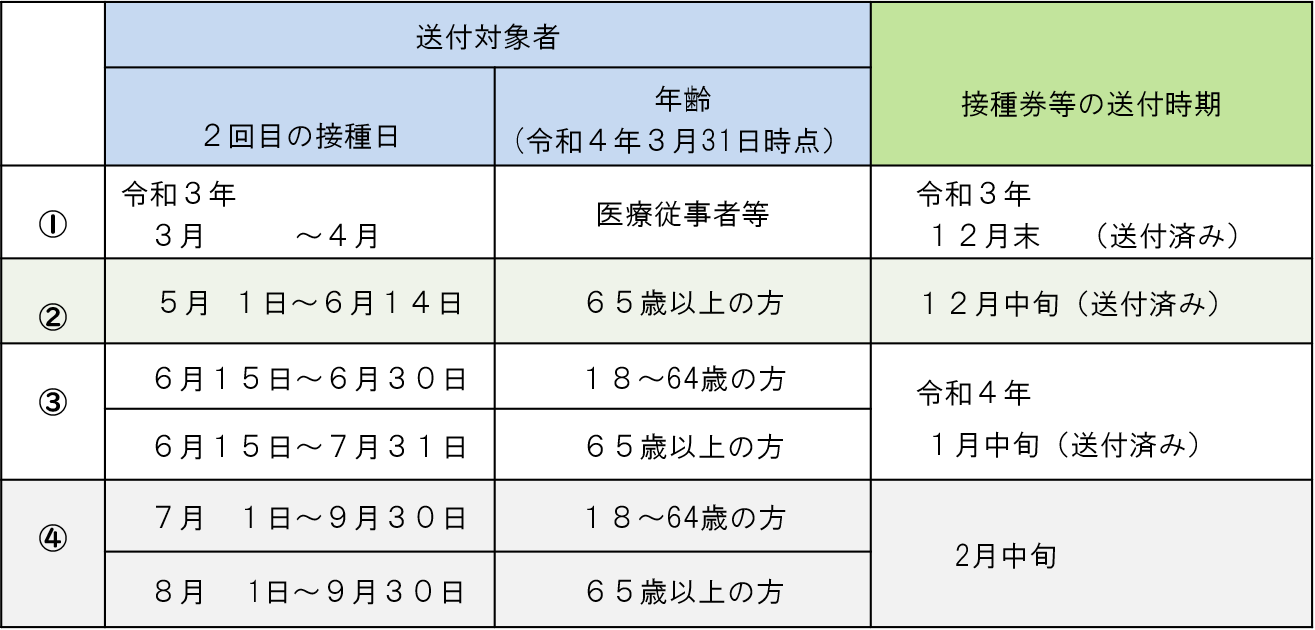

1.接種券などが届く 接種時期になった方に、順次、送付します(封書)

※現在、予防接種法に基づく追加接種の対象者は、18歳以上の方となっています。18歳の方の追加接種の接種券などのお知らせは、18歳の誕生月の月初めに郵送します。

※2回目の接種後の転入や、海外で2回目の接種を受けた場合などの理由で、山添村の接種券などのお知らせが郵送されてこない場合は、お問い合わせください。

※12歳の方への初回(1・2回目)接種の接種券などのお知らせは、誕生月の月初めに郵送します。

<送付物>

・接種券付き予診票と予防接種済証

・新型コロナワクチン予防接種のお知らせ(日程表)

・新型コロナワクチン予防接種の説明書

・山添村新型コロナワクチン予防接種予約受付WEBの予約手順

2.予約をする ※予約には、追加(3回目)接種の接種券が必要です

予約開始日 令和4年2月10日(木)8時30分から

<予約方法>インターネット・電話・保健福祉課窓口にて受付 *できる限りインターネット予約のご協力をお願いします。

インターネット予約:山添村新型コロナワクチン予約受付WEB

←山添村コロナワクチン予約受付QRコード

電話予約:山添村新型コロナワクチンコールセンター(役場保健福祉課内)

0120-567-994(平日 午前8時30分~午後5時15分)

3.ワクチン接種を受ける

<接種当日の持ち物>

①接種券付き予診票と予防接種済証

*当日持参されない場合は、接種を受けることができません。

*予診票をご記入のうえ、ご持参ください。

③本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・母子健康手帳等のいずれか1つ)

④お薬手帳(お持ちの方)

⑤母子健康手帳(母子健康手帳への接種記録をご希望の方)

接種前に必ずご確認ください。

対象者の方への送付物の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」を読み、予防接種の効果や副反応などについて、ご確認ください。

ワクチン接種を受けるためには、ご本人の同意が必要です。現在、何らかの病気で治療中の方や体調など、接種に不安のある方は、かかりつけ医とご相談のうえ、ワクチンを受けるかどうかの判断をしてください。

抗凝固剤(血をサラサラにする薬)を飲んでいるかどうか不明な方は、かかりつけ医にご確認ください。内服中の方は、接種後に出血すると止まりにくいことがあるため、注意が必要です。厚生労働省リーフレット「血をサラサラにする薬を飲まれている方へ」

接種当日の注意事項

接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えコールセンターにご相談ください。

ワクチンは腕に筋肉内注射をしますので、肩の出しやすい服装でお越しください。

密集・密接を防ぐために、予約受付時間にお越しください。

予防接種の会場での検温や体調の確認、マスクの着用と手指消毒のご協力をお願いします。

新型コロナワクチン予防接種について

特に追加接種をおすすめする方

高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」

重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」

医療従事者などの「職業上の理由などにより感染リスクが高い方」

ワクチン接種を受けることができない方・注意が必要な方

次のことに当てはまる方は、ワクチン接種ができない、またはワクチン接種に注意が必要です。該当される方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。

また、基礎疾患などをお持ちで接種について不安のある方は、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチン接種を受けることができない方

・明らかに発熱している方(*1)

・重い急性疾患にかかっている方

・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度な過敏症(*2)の既往がある方

・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

*1:体温が通常37.5度以上を指します。ただし、37.5度を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

*2:アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

※1回目または2回目の接種でこれらの症状があった方は、同じ種類のワクチンを用いた追加(3回目)接種を受けることができません。

※インフルエンザなどの他の予防接種との接種は、前後13日以上の間隔をあける必要があります。

ワクチン接種を受けるのに注意が必要な方

・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある方

次に、該当する方は、必ず接種前の診察時に医師にお申し出ください。

・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方

・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方

・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方

・過去にけいれんを起こしたことがある方

・本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる可能性がある方

・妊娠中、または妊娠の可能性がある方、授乳されている方は、必ず接種前の診察時にお申し出ください。

新型コロナワクチンの効果と副反応について

新型コロナワクチン接種の効果

1回目や2回目のワクチンの種類に関わらず、現時点では、追加(3回目)接種の薬事承認がされているファイザー社ワクチンを使用することになっています。また、接種当日に18歳以上の方が対象となっています。

このワクチンの追加接種から1か月後の中和抗体価は、2回目の接種から1か月後の中和抗体価よりも数倍高いことが報告されています。

追加(3回目)接種を受けても、感染を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種の有無にかかわらず、引き続き、適切な感染防止対策を行う必要があります。

新型コロナワクチンの副反応

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。このワクチンは新しい種類のワクチンであるため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医またはかかりつけ医にご相談ください。

ごく稀れではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。1回目より2回目の接種後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみなどの症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。 厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について」

追加接種では、1回目や2回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが多く(5%程度)報告されています。症状は軽く、数日以内に回復することが多いですが、腫れがひどかったり長引く場合は、医療機関を受診してください。

厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチンの接種後の副反応の対応方法」

住民票がある場所(住所地)以外での接種について

原則、ワクチン接種は、住民票がある市町村で受けることになっています。

ただし、次のような事情のある場合は、住民票がある市町村以外でも、山添村が発行する接種券を使用し、ワクチン接種を受けることができます。

医療従事者の方は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合があります。詳細は、勤務先にご確認ください。

入院・入所中の方(かかりつけ医療機関や施設にご相談ください。)

基礎疾患で治療中の方(かかりつけ医療機関にご相談ください。)

単身赴任などの理由で、村内に居住されている方(事前に手続きが必要となります。山添村新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。)

新型コロナワクチン接種証明書(接種証明書)について

新型コロナワクチン接種証明書とは

予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種した方が、

・渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和等の措置を受ける場合

・国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合 など

様々な場面で活用できるよう、接種の事実を公的に証明するもの

新型コロナワクチン接種証明書は海外用のみでしたが、令和3年12月20日より、「日本国内用」と「海外及び日本国内用」の2種類となりました。

マイナンバーカードを持っている方は、スマートフォン上の専用アプリを使い、発行できるようになりました。

書面での接種証明書の発行

次のような方は、スマートフォン上での専用アプリを利用した接種証明書の発行ができないため、書面で発行します。役場保健福祉課で申請の手続きが必要です。

・マイナンバーカードがない方

・マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを持っていない方

・旅券に旧姓・別姓・別名の併記がある方

・DV被害者等の要配慮者

・接種記録がなかったり、不備がある方 等

申請の手続きの前にお読みください

予防接種済証(接種会場で配付した書面)についても、新型コロナワクチンを接種した事実を証明するものです。

海外渡航用として必要な方や、接種済証を紛失したが国内で利用する方は、接種証明書を取得してください。

接種証明書によって、あらゆる国や地域の防疫措置が緩和されるとは限りません。また、日本への入国後・帰国後の待機期間の緩和措置は、随時変更される可能性があります。接種証明書に有効期限はありませんが、渡航予定の国・地域で、一定の有効期限を設けられている場合があります。外務省ウエブサイトや厚生労働省のホームページで最新の情報等をご確認ください。

接種された事実(接種日・ワクチンの種類・製造番号など)の確認が困難な場合は、発行に時間を要する場合があります。

交付する接種証明書は、山添村発行の接種券を使用した接種分に限ります。例えば、接種後に転入されてきた場合は、転入前の市区町村宛に申請してください。

申請・発行方法

スマートフォン上でのワクチン接種証明書アプリで申請される方

<必要書類>

・マイナンバーカードと4ケタの暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)

・【海外用の場合】旅券(パスポート)

※アプリ情報の詳細は、デジタル庁ウェブサイトでご覧ください。

窓口で申請される方(保健福祉課で受付)

<必要書類>

(1)申請書 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書申請書 ※本人以外が窓口に来られる場合は、委任状の欄の記載が必要です。

(2)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれか

※窓口に来られた方と証明書が必要な方が異なる場合は、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。

(3)【海外用の場合】旅券(パスポート)※有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書は発行できません。

(4)接種された事実が確認できる書類:予防接種済証、接種記録書、接種券のいずれか

(5)【旧姓・別姓・別名の併記を希望される場合】旧姓・別姓・別名が確認できる書類:例えば、旧姓・別姓・別名が記載されたマイナンバーカード・運転免許証・住民票など

ワクチン接種を受けた場合の予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、山添村保健福祉課(電話85-0045)にご相談ください。

| よくある質問① Q 申請の対象となるのは、どんなことですか? A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。 |

| よくあるご質問② Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか? A: 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。) |

1.申請先

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。

※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

提出先 保健福祉課(〒630-2344 山添村大字大西151番地 TEL:0743-85-0045)にお持ちいただくか郵送してください。

2.給付の種類と給付額

【注意事項】

・事例により、表の給付額と異なる場合があります。

・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。

| 種類 | 内容 | 給付額 |

| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |

| 医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費

(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |

通院3日未満(月額)35,000円

通院3日以上(月額)37,000円 入院8日未満(月額)35,000円 入院8日以上(月額)37,000円 同一月入通院(月額)37,000円 |

| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級 (年額)1,581,600円 2級 (年額)1,266,000円(条件により介護加算あり) |

| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 | 1級 (年額)5,056,800円 2級 (年額)4,045,200円 3級 (年額)3,034,800円(条件により介護加算あり) |

| 介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 | 1級 (年額) 844,300円

2級 (年額) 562,900円 |

| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 44,200,000円

(障害年金の受給期間により額の調整あり) |

| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |

3.請求の必要書類

医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、山添村保健福祉課(電話85-0045)にお問い合わせください。

【注意事項】

・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。

・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。

・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。

医療費・医療手当請求の必要書類

| 必要な書類 | 説明等 | |

| 1 | 医療費・医療手当請求書

|

請求される方が記入してください。 医療費・医療手当請求書(別紙1)の記入方法

①欄、⑱欄:記入不要です。 ⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 ⑭欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |

| 2 | 受診証明書

|

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。受診証明書(別紙2‐(2)の記入方法

⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |

| 3 | 領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |

| 4 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |

| 5 | 診療録(カルテのコピー)(※) | 受診された医療機関に作成を依頼してください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |

| 市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 | ||

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載したアナフィラキシー等の症例概要(様式5-1-1)に替えることができます。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

| 必要な書類 | 説明等 | |

| 1 | 死亡一時金請求書

(別紙6)

|

請求される方が記入してください。

請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 ①欄・㉑欄:記入不要です。 |

| 2 | 葬祭料請求書

(別紙7)

|

請求される方が記入してください。

①欄・⑲欄:記入不要です。 |

| 3 | 死亡診断書、死体検案書等の写し | - |

| 4 | 埋火葬許可証等の写し | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |

| 5 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |

| 6 | 診療録(カルテのコピー)等 | 受診した医療機関に請求してください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |

| 7 | 住民票の写し | (死亡一時金の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(※) |

| 8 | 戸籍謄(抄)本、保険証等の写し | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |

| 市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 | ||

(※)

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合

① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。

・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)

・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)

・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

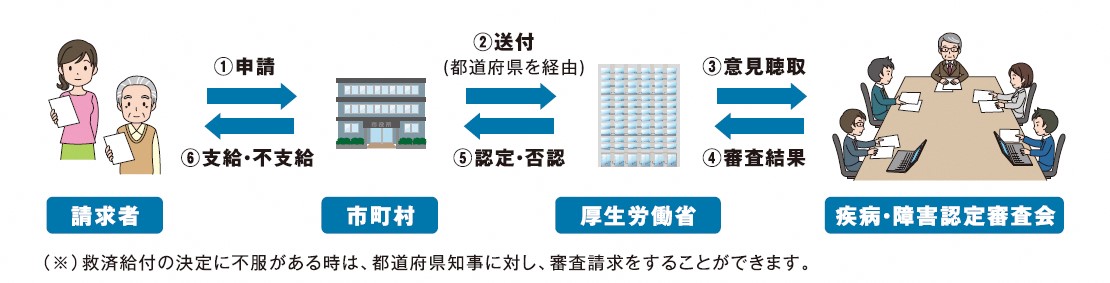

4.申請から認定・支給までの流れ

①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。

⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

5.参考

○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文

第6条 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

関連情報

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報:首相官邸「新型コロナワクチンについて」

新型コロナワクチンに関する全般的な情報」:厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

新型コロナワクチンについてのよくある質問:厚生労働省「新型コロナワクチンについてのQ&A」

相談窓口

役場保健福祉課 (平日 8:30~17:15) 電話 85-0045

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(受付時間 9:00~21:00 平日・土日祝) 電話0120-761-770

奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター(受付時間 9:30~19:00 平日・土日祝) 電話0120-919-003 FAX0742-36-6105メールnara-vaccine@bsec.jp

問い合わせ

保健福祉課

TEL:0743-85-0045

FAX:0743-85-0472

メールフォームによる問い合わせ