| 目次 | ページ | |

|---|---|---|

| みんなの広場 つつじまつり、小学校歓迎遠足、中学校1年生合宿、かすががーでんイベントほか |

2〜5 |  |

| 今月の情報 住民税・納期、農業委員会選挙、職員募集、リサイクルについて、狩猟免許等消防署からのおしらせ、禁煙デーほか |

6〜14 | |

| 生涯学習教室のお知らせほか | 15〜16 |

平成26年5月号 Vol.572

掲載日付:2014年5月1日

掲載日付:2014年5月1日

掲載日付:2014年4月16日

平成22年4月1日より「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、

地域要件等が本村に該当することから、過疎地域指定を受けることとなりました。

そのため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により、総合的かつ計画的な

対策を実施するために必要な措置を講じることにより地域の自立を図ることを目的とした、「山

添村過疎地域自立促進計画」を策定いたしました。

過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低

下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総

合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域

の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ

る国土の形成に寄与することを目的として制定されたものです。

過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域として公示された市町村が、地域の自立

促進を図るために策定する事業計画です。

財政力指数や人口減少率などの要件を満たした地域を過疎地域としています。

国庫補助率の嵩上げや過疎対策事業債の充当などの財政上の特別措置を受けられます。

PDF形式のファイルをご覧いただくためにはAdobe Readarが必要となります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロードサイトはこちら ![]()

総務課 TEL 0743-85-0041

掲載日付:2014年4月1日

掲載日付:

氏神八幡神社境内(蓮華廃寺跡)付近の古屋敷から150㍍くらい北へ行った地、通称正覚坊(現在、素輪家屋敷内)の土蔵の横に、「南都さん」と呼ばれている宝篋印塔が建っています。

氏神八幡神社境内(蓮華廃寺跡)付近の古屋敷から150㍍くらい北へ行った地、通称正覚坊(現在、素輪家屋敷内)の土蔵の横に、「南都さん」と呼ばれている宝篋印塔が建っています。

大樒(室戸台風で倒れた)の下に苔むして、ポツンと建てられた一基の小さい供養塔です。

それが今なお信仰の対象となっています。建てられた年代はわかりませんが、室町初期の作であることは確かなようです。

塔身に「南(都)禅尼」の銘があります。総長88㌢㍍、塔身の幅26㌢㍍、高さ16㌢㍍の小型のものですが、美しく整った塔です。

昔から「南都禅尼さんが、七日七晩鐘を叩きながら定に入るといって、穴の中に入っていかれた」と伝えられています。

何を願い、何を救おうとしての業かはわかっていませんが、現代では想像外の偉業を成し遂げられたと思います。

むらの人々はこの業を讃え、高徳を永く後世に伝えようと宝篋印塔を建てて供養しました。村人の信仰はいまなお篤いが、どうかすると祟られるといってあまり近寄らないようになってしまいました。

現在は、素輪家一族によって、定期的に、また、ことあるごとにお祀りしています。

掲載日付:

掲載日付:2014年3月1日

広代の氏神、菅原神社の境内に観音堂があり、十一面観音様をお祀りしています。この観音様は江戸のころ、大久保一太郎さんのご先祖様がお武家さんで、江戸から持ち帰って念持仏として拝み、後大字の仏様となって今日に及んでいます。

広代の氏神、菅原神社の境内に観音堂があり、十一面観音様をお祀りしています。この観音様は江戸のころ、大久保一太郎さんのご先祖様がお武家さんで、江戸から持ち帰って念持仏として拝み、後大字の仏様となって今日に及んでいます。

毎年、旧の8月17日が縁日となっていて、この日は観音会式として厨子のご開帳をされますが、この日と、お正月の「オコナイ」の日の年2回のほかは開けてはいけないことになっています。

等身大に近い立派な観音様は、拝むとねがいごとが叶うと言われ、代々村人が大事にし、深い信心をしています。

大久保さんはご先祖から,「この観音様は“白子(三重県白子町)の観音様”と生まれが同じらしい」と聞いておられ、そのことを確かめたくて、平成3年1月私たち(大久保一太郎氏と筆者、与力の奥中弘氏)は車で白子に行きました。

方々で十一面観音を探しましたが「白子では十一面観音は無く、子安観音が有名です」と教えてもらい、その子安観音寺に参詣しました。

広い境内と立派な伽藍で奈良の東大寺にも似た仁王門と、左右に仁王様が安置され、境内にある青銅の大きな灯籠とともに県の文化財でした。左手には「不断桜」と呼ぶ国の天然記念物もありました。

お堂の中で住職さんから話を聞きました。縁日は広代と同じく8月17日、ご開帳は8月10日の夜11時から1時間だけの秘仏で、御利益もたいへん大きいそうです。

1200年の昔、白子の海岸に鼓の音がして、この観音様が海の上を漁師の網にのってお越しなされたが、それ以来、この白子海岸を“鼓ヶ浦”と名付けて現在に至っているとのことでした。

全国の観音様の縁日は、たいてい8月18日なのに、広代とここは8月17日だということで、縁の深いものを感じました。

その後の3月、広代の老人クラブ32人が“白子観音”にお参りさせていただきました。真言宗の三重県支所長の住職様の話を聞いておりますと、みんな口々に「広代の観音様をもっともっと大切にせんならんなあ」と言い交わしたのでした。

広代の十一面観音様は平安後期の作。光背と厨子は徳川中期であるとされ、村文化財にもなっていますが、私(筆者)はその昔、白子の観音様と同じ仏師によって生まれたのではないかと考えています。

掲載日付:

掲載日付:2014年2月1日

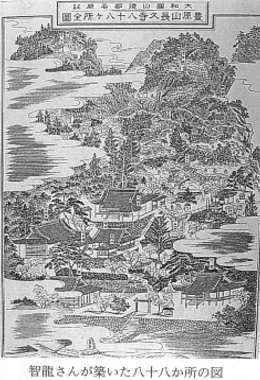

大正の初めに刊行された『山辺郡誌』に、毛原長久寺の様子を「規模ノ大ナル一見驚クニ足ル」と書いてあります。これは他のお寺と比べてみて、びっくりするほど大きく立派だという意味なのです。

大正の初めに刊行された『山辺郡誌』に、毛原長久寺の様子を「規模ノ大ナル一見驚クニ足ル」と書いてあります。これは他のお寺と比べてみて、びっくりするほど大きく立派だという意味なのです。

ところで、このような姿は元からあったものではなく、明治7年(1874)住職に就かれた『宝山智龍』というお坊さんのお力によることは今さら言うまでもありません。

和尚は天保12年(1841)羽前国(今の山形県)に生まれ、名を『遠藤富蔵』と言いました。遠藤家は代々大庄屋でしたが、幕末のころ各藩の争いに巻き込まれて、すっかり貧しくなりました。富蔵はまだ幼い子供でしたが、家の暮らしを助けるために、他所の家の仕事を手伝ったり、お寺に奉公にあがったりして、永い間大変苦労しました。

明治になって、時の政府は神を敬い仏を軽く見る方針をとったので、次第に衰えました。富蔵はこの時「今こそ仏教を盛んにして平和を取り戻し、みんなの暮らしをよくしなければ」と心に決め、明治2年大和国の初瀬寺へ入門しました。そこで仏教の勉強をするうちに弘法大師の素晴らしい徳に強く心をひかれるようになったのです。

初瀬寺での修業を終えた富蔵は、長久寺にありがたいお経の本があることを聞いてこの寺の住職となり、宝山智龍と名を改めました。明治13年のある日のこと、病気で寝ていた智龍さんの枕元に光輝く弘法大師の御姿が現れて、「本寺境内裏山ヲ開イテ仏法ノ興隆ニ一身ヲ捧ゲヨ」と励ましのお告げがありました。

それに感動した智龍さんは、すっかり病を忘れ、夜を日に次いでお寺の裏山に入り、精魂を傾けて霊場『大師山』を開きました。

この大師山には88体の大師石仏を始め、大師堂や大師夢想湯など数々の施設を整えましたので、人々からは大師信仰のありがたいお寺とされ「毛原のお大師さん」の名で親しまれるようになったのです。また、明治35年には、その偉業に感動された円照寺門跡伏見宮様から、有り難い『豊原山』の山号を頂くことになりました。

和尚はその他、地域の産業や社会教育の振興にも力を注ぎましたので、美しく輝くみ寺とともに、『高僧智龍』の名は広く世に伝わりました。大正5年(1916)76歳で亡くなりましたが、生前に残された数々のエピソードのうち、幾つかを次ぎに掲げて、和尚の人柄を偲ぶことにいたします。

和尚はその他、地域の産業や社会教育の振興にも力を注ぎましたので、美しく輝くみ寺とともに、『高僧智龍』の名は広く世に伝わりました。大正5年(1916)76歳で亡くなりましたが、生前に残された数々のエピソードのうち、幾つかを次ぎに掲げて、和尚の人柄を偲ぶことにいたします。

掲載日付:

掲載日付:2014年1月6日

伊賀の国境、名張川の渓谷に望んで、平和なくらしの村があります。吉田村がそれです。

伊賀の国境、名張川の渓谷に望んで、平和なくらしの村があります。吉田村がそれです。

ここの鎮守、岩尾神社の神様は、伊賀の国から「入婿」にこられたとの言い伝えがあります。もともと、このささやかな山里には、これという鎮守の神様もなく、ただ、春の女神を祀る名ばかりの小さな祠があっただけでした。

その昔、村人が寄り集まって一つの相談をしました。それは産土の神を勧請することでした。中には村人の信仰している明神様がいいと言うものもありました。神域は村の中央の丘の上で、日当たりのよい森の静かな所にところにきまりました。

大勢の村人たちは汗みどろになって奉仕しました。岩を割るもの、槌を振るうもの、木を削るもの、と仕事をして、新しい神殿ができ上がりました。さあ、いよいよ神様の勧請です。宮遷しの晩には、境内から参道まで人でうずまりました。神主はおごそかに祝詞をあげ、村人は一斉に拝礼しました。

この時、あやしい黒雲が伊賀の国境からおそってきて、神殿の上に覆いかかりました。村人がおどろいて見つめる中、黒雲は神域一帯を覆って真暗になり、木々をゆする風がひゅうひゅうとうなって、ごう音が天地にひびきわたりました。

村人はこれこそ真実の神様のお降りだと、おそれおののきながら合掌九拝しました。神主の祝詞が終わるころ、このふしぎな様子は消えさって、かがり火があかあかとあたりを照らしました。やがて正気に返った村人たちは、神殿の裏に、大きな石の長持一荷がおかれてあることに気付きました。

巨岩には、くっきりと十字架の白い筋が大きくついていました。これは長持をになったときに使った‘石だすき‘でした。休憩の際水を飲まれたらしい石の水鉢も残されていました。

これは、たしかに婿入りされたしるしでした。白だすきをかけた巨岩は、神様のご神体として、長持などの石とともに、今も村人たちに厚く崇拝されています(村指定文化財)。