| 目次 | ページ | |

|---|---|---|

| 7月は「差別をなくす強調月間」です! | 2〜3 |  |

| 議会だより ほか | 4〜7 | |

| 今月の情報 | 8〜11 | |

| みんなの広場 | 12 | |

| くらしの知識 ほか | 13 | |

| ふるさと料理教室 | 14 | |

| 川柳・俳句教室 ほか | 15〜16 |

平成23年7月号 Vol.538

掲載日付:2011年7月1日

掲載日付:2011年7月1日

掲載日付:

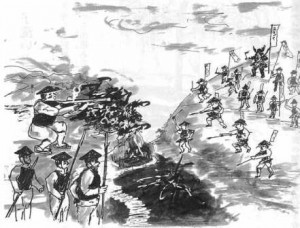

江戸時代、上津に中西源太夫という鉄砲の名人がいました。主君、奥田三河守の配下として、大阪夏の陣に出陣して、河内の国、片山の合戦に参加した時のことでありました。

敵将、後藤又兵衛は大軍をもって布陣。味方の軍はすでに浮足立って苦戦の時、源太夫は、敵の大将さえ討ち取れば、味方の勝利につながると思い、又兵衛を探しましたが混戦の中でなかなか見つかりません。

敵将、後藤又兵衛は大軍をもって布陣。味方の軍はすでに浮足立って苦戦の時、源太夫は、敵の大将さえ討ち取れば、味方の勝利につながると思い、又兵衛を探しましたが混戦の中でなかなか見つかりません。

そのうち、雑兵の中央にただ一人、他の武者より見事な鎧兜を着けて采配をふるっていた武将があり、これが名高い後藤又兵衛だったのです。この人は武芸に勝れ、中でも槍を取ると天下に並ぶ者はないという達人で、彼に槍を持たせていたら、片山の戦はどちらが勝ったかしれない、とまで言われたほどの人でした。

その又兵衛を見つけた源太夫は、この時とばかりに日頃の手慣れの鉄砲に十匁玉を込め、神仏に祈りつつ引き金を引くと立ち込める硝煙の向こうに、又兵衛の倒れる姿が見えました。奥田勢はこの時一斉に突入、敵味方入り混じりの戦いの中で、奥田三河守もまた、壮絶な討ち死にをされたのです。

のち、中西源太夫は徳川方に大変ほめられ、多くの恩賞にあずかったといいます。中西家の家紋は、それ以来、“丸に的”になったと言われています。彼はまた、討ち取った敵の将兵の霊をとむらうために専念したとも聞きます。

今でも中西家では、村の放生会の日に“中西の阿弥陀寺会式”を行い、多くの亡き人たちの供養をされています。

源太夫が晩年のこと、腕だめしのため、自宅から数百メートル離れた街道の、岩の上に止まる雀を鉄砲で撃って、見事に目をつらぬいた話も有名です。

掲載日付:2011年6月1日

掲載日付:

当地方で言う五八寸(ごはっすん)あるいはごん蛇(ごんじゃ)とは、つちのこのことかと思われる。つちのこに出会ったという人は、日本の各地にあるようだが、そのつちのこなる動物を捕獲しようと山狩りなどをしても、絶対姿を現したことがないということである。ではその幻の動物とでもいうべき、つちのこの当地での話。

◎暗谷のごん蛇(五八寸)

北野から大塩へ通じる県道の中ほどに、暗谷橋があります。そこを流れる暗谷川は、神野山の中腹に源を発し、渓谷を経てオイセ川に注ぎますが、この暗谷という所は、昔はうっそうと樹木が茂り、昼なお暗いところでした。

この暗谷には、昔からごん蛇(または五八寸)が住んでいると伝えられています。

ごん蛇は坂を転がるときの形が直径約5寸、長さが約8寸だから「五八寸」と言うのだと思います。「五八寸」が坂を下るときは、頭を中に体を丸くして、コロコロ転げ降りるそうです。反対に坂を上るときや、平地においては、蛇と同じように歩行すると言います。昔の人はこの暗谷で、よく五八寸の転がるのを見たそうです。

◎カンノ谷のしんぐりまくり

◎カンノ谷のしんぐりまくり

村道津越~牛ヶ峰線の途中に、カンノ谷という所があります。昔はこの谷を横切って、狭い急な坂道が通じており、樹木が覆い茂って昼でも薄暗い所で、谷筋の道端にはきれいな泉が湧いていました。

子供は年寄りから「カンノ谷はしんぐりまくりが出るから、日が暮れると怖い 」とよく脅かされました。しんぐりまくりが、泉の水を飲むため、上の山から転げ降りてくるというだけのことですが、薄気味の悪い話で、この道を一人で通るときは、息せき切って坂をかけ上がるのでした。

しんぐりというのは、腰に吊り下げる竹編みの容器で、農作業のときの種もの入れや、釣人の小魚入れなどに使われているものの名称です。直径5寸、深さ8寸ぐらいの大きさが標準でした。また、まくりというのは「まくる―転がす」という意味です。

そんなしんぐりが、山から転げ下りてくる。転がしているのは一体何ものだろう、というところに怖さが潜んでいます。物体であるしんぐりが勝手に転がるはずもなく詮じ詰めれば、しんぐりの形に似た何ものかが、転がり降りてくるということになります。そこで思い当たるのが、暗谷の五八寸(ごん蛇)と同じ動物が、このカンノ谷にも生息していたということになります。

◇今もしんぐりまくりはいるの?

この谷を通りかかったある人が道端で立ち小便をしました。天を仰いで、気持ちよく小水を放出しておりましたが、ふと、ものの気配を感じて横を見ると、蛇のようで蛇でもない黒い生きものが、2mほど先の所を、スーッと音も無く茂みの中に入って行きました。

いまだかつて見たことのない変な動物でしたので、その人はびっくりして、友達の所へ行ってその話をしましたが、「狸でも見たのやろ」と言って友達は取り合ってくれませんでした。勢いよく落下する小水の音を泉の音と勘違いしたしんぐりまくりが思わずでて来たのかもしれません。

後日、その話を聞いた人が時折その場所へ行って水を流してみるのですが、まだしんぐりまくりに会うことができずにいるそうです。一度は姿を見せても、次のときには探しても姿を現すことのないつちのことは、やっぱり幻の動物なのでしょうか。

掲載日付:2011年5月1日

掲載日付:

国道25号線(旧県道)切幡の村はずれの小川に、押し合い橋(現在は暗渠)があるが、それが両村の境界になっています。昔、三ヶ谷と切幡の境界争いがあって、両村が相談した結果「両村の庄屋さんが、同じ朝“一番どり”が鳴いたら村を出発して、落ち合ったところをさいめん(境界)にしよう」と話がまとまりました。

◎三ヶ谷の伝え

◎三ヶ谷の伝え

当日、両庄屋さんの出会った所が切幡の神明神社の近くであったそうな。そこはいかにも切幡よりのため、切幡村はもっと三ヶ谷寄りにするように願うが、三ヶ谷村も譲らず、あっちこっちと押し合いの末、最後に決まった小川の橋が「押し合い橋」と名づけられました。

伝承によると、三ヶ谷村は鶏に餌を与えないでその朝を待ち、切幡村の鶏は満腹でその日になったとか。空腹の鶏は餌欲しさに朝早く鳴いたので、村の出発が早かったのだと言われています。

◎切幡の伝え

当日、“一番どり”が鳴いたので、三ヶ谷の庄屋さんが、切幡に向かって来ましたが、いくら歩いても切幡の庄屋さんに出会いません。とうとう切幡の村まで来てしましました。そこへようやく切幡の庄屋さんがねむい目をこすりながらやって来ました。切幡の庄屋さんは、ついうっかり寝過ごしてしまったのです。

「これは大変だ。こんな村の真ん中が境界になると、村の人達から何を言われるかわからない」と、三ヶ谷の庄屋さんに、何とか彼とか言いながら、ようやく村はずれの小川の橋の所まで押し返してしましました。そこで、この地名になったのだとか。

掲載日付:2011年4月1日

掲載日付:

的野の氏神さん、八幡神社の近くに「デアイ」という地名の所があります。

昔、的野と、隣接する現在の奈良市水間町との村境が定かでなかったころ、両方の村人の間ではいろいろと争いが絶えず、両村は不仲になって久しく縁組もなかったそうです。そこで、争い事のもとになる境界の取り決めに、よい方法はないものかと思案のあげく、一つのよい案を考え出しました。

昔、的野と、隣接する現在の奈良市水間町との村境が定かでなかったころ、両方の村人の間ではいろいろと争いが絶えず、両村は不仲になって久しく縁組もなかったそうです。そこで、争い事のもとになる境界の取り決めに、よい方法はないものかと思案のあげく、一つのよい案を考え出しました。

それは、朝、山からお日様が顔を出すと同時に両方の村から総代さんが出発して、出会った所を村境にする、ということでした。決められた日、両方の総代さんは、日の出と同時に出発しましたが、的野は谷底の村で日の出が遅かったせいか、村を出発してほどなく、水間の総代さんと出会いました。それから後、こうして出会った場所を「デアイ(出会い)」と呼ぶようになりました。

しかし、「デアイ」はあまりにも的野に近すぎたため、水間の総代さんに後ずさりしてもらって、現在の村境に話は落ちついたそうです。

今から考えてみると、少しこっけいな話ですが、時計や地図のなかった昔のことですから、そうだったのかも知れませんね。

掲載日付:2011年3月1日

掲載日付:

今の的野の下萩の境目から下深川にぬける岩坂峠の山の中には、だれが名づけたか、「イトエさんとサタローさん」という2ひきのきつねが住んでいました。人なつっこい2ひきのきつねは、岩坂峠を人が行き来するたびに、夜、昼なしに「のぅーっ」と顔を出すので、近所の人はみな、「イトエさんとサタローさん」の名前も存在もよくよく知っていました。

明治18年(1885年)ころ、奈良別所の浦西カメさんが20歳で的野のデヤの今西家に嫁ぎ、夏も近づく八十八夜の茶摘みの時のお話・・・。

昔の茶摘みといえば、絣のはっぴにすげの笠、赤いたすきをかけたきれいな“摘み娘さん”たちが、10人も20人も茶山に出かけます。

昔の茶摘みといえば、絣のはっぴにすげの笠、赤いたすきをかけたきれいな“摘み娘さん”たちが、10人も20人も茶山に出かけます。

岩坂峠の「中平」という茶山は広くて、一週間以上も茶摘みにかかったそうです。その中平へ茶摘みに行くと、まだ明るいというのに、「イトエさんとサタローさん」がどめきに出てきます。どうやら、べっぴんさんの若い“摘み娘さん”たちがけなるいらしく、男前の“茶師さん”のかっこうに化けてどめきにくるのです。時には、2ひきが“摘み娘さん”の気をひこうと、茶山のへりに腰をおろして一服します。こんなふうに中平の茶摘みが終わるまで、毎夕きまって「イトエさんとサタローさん」は何かしらどめきに来たそうです。“摘み娘さん”たちは、そんなきつね姿を見てもたいしてこわがりもせず「ああ、またイトエさんとサタローさんきらったわ」と言いながら、せわしく茶摘みをしたのだそうです。

昭和の初めになっても、となり南伝一郎さんが、岩坂峠を通って深川田へ行くのに、弁当をかたげて出かけると、弁当に油あげが入っている日は、必ず、2ひきのきつねがゴソゴソ、ゴソゴソと笹やぶをかきわけてついてくるのだそうです。それでも、ついてくるだけで、だまし取ったり、悪さをしたということは決してありませんでした。

平成の現在、あたりの山々は開パイ事業やゴルフ場建設で開発されましたが、岩坂峠の奥には、「イトエさんとサタローさん」か、はたまたその子孫か、2ひきのきつねがひっそりとくらしていて、忘れそうになるころ「のうーっ」と顔を見せるのだそうです。