むかし、中峰山にたどりついた、一人の見なれない絵師がありました。みすぼらしい絵師は、一夜の露をしのぐ宿さえ求めかねて、ただ一人暗い影をふんで松瀬の渡を渡り、天王寺のうねり坂を登って来たのです。

彼は今夜も、またさびしい一夜を送らねばならないのかと、絵筆の包みをどっかと草葉の上におろし、石に腰かけて、西の山にかたむく夕陽に向かってため息をつきました。

彼は今夜も、またさびしい一夜を送らねばならないのかと、絵筆の包みをどっかと草葉の上におろし、石に腰かけて、西の山にかたむく夕陽に向かってため息をつきました。

山寺から打ち出す鐘の音がゴーン、ゴーンとひびくと、旅絵師は急に元気づいたように歩き出しました。お寺に頼んでゆっくり眠ろうと、老松のさし出した山門に立った彼は、一夜の宿を頼みましたが、どこでもそうだったように「名も知らぬ人に絵なんか書いてもらうことはできない」とあっさりとことわられました。やっと再三のねがいが聞きとどけられて、一晩だけ泊めてもらうことになったのは、それから半刻もたってからのことでした。

諸国行脚の絵師は、老僧にさし出されたダンゴに舌づつみを打って、冷たい寝床につきました。けれども、何をお礼に書き残そうかとばかり思うのでした。翌日になっても絵師は帰ろうとしないで、もう一日、もう一日といいつつ、十日あまりは夢の間に過ぎ去りました。

村人たちは、「居候のにせ絵師や」とうわさしました。

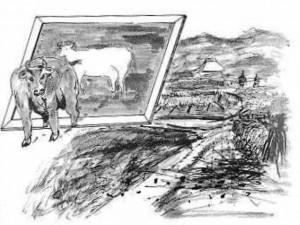

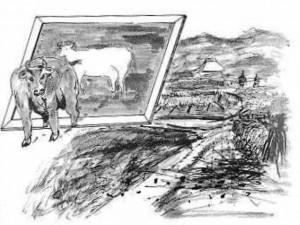

ある夜のこと、絵師はひとり絵筆をたずさえて、さびしい神波多神社の境内をそぞろ歩きしていましたが、何を感じたのか、神殿のうらにまわって、半時も白壁に向かって坐禅を組んだのです。初秋の月はこうこうと輝いて、杉の間から絵師を照らしていました。やがて人の寝静まった丑満のころ、一気に力強く鮮やかに描き出したのは、たくましい一頭の牛でした。

その翌日、絵師はだまってどこへとなく立ち去って行きました。

黄ばんだ稲がぼつぼつと刈り取り始められて、田のあぜにはいくつもの稲架が作られました。ところが数日後、稲架の穂は、片っぱしから何者かに、むざんにもぎとられました。

日ごとに荒らされていく田はふえるばかりで、天王、遅瀬、広代、春日ととなり村まで波紋が広がりました。そこで村人は、方々で焚火をして不寝番を設けることにしました。

おそろしい怪物が稲田を食い荒らしているのを、村の少女によって発見され「稲盗人がいるぞ」との知らせに驚いた村人たちは、手に手に鎌や鍬を持ってかけつけました。やがて神社のうらに追いつめられた怪物の正体をみとどけると、それは一頭の雄牛でした。あの絵師が描いた絵牛が、夜な夜な抜け出して、稲田を食い荒らしていたのです。

そこで村人は、旅の絵師をさがしに八方で走りました。やっと伊賀の上野でさがしあてた村人は、絵師をつれ戻して、牛のかたわらに松を一本書きそえ、綱でつないでもらったのです。

その後、稲田は荒らされることもなく、今も絵牛は黙々と立っています。やがてこの絵師は、そのころ有名な狩野法眼元信だということがわかりました。

あるとき、二人の天狗は、ささいなことから、物を投げ合うけんかを始めたそうで、青葉山の天狗はたいへん怒って、草木や岩を手当たり次第に神野山へ投げてきたそうです。

あるとき、二人の天狗は、ささいなことから、物を投げ合うけんかを始めたそうで、青葉山の天狗はたいへん怒って、草木や岩を手当たり次第に神野山へ投げてきたそうです。

むかし、この近くの村に、年寄りの父親と、若い息子が住んでいました。

むかし、この近くの村に、年寄りの父親と、若い息子が住んでいました。 その道程の中程に「嫁取り神」という所があります。そのあたりは、道の両脇に大木がうっそうと茂っていて、昼でもほの暗い、薄気味悪いような所です。子供がそこを通る時には、恐ろしさを感じて、一目散に走り抜けていました。

その道程の中程に「嫁取り神」という所があります。そのあたりは、道の両脇に大木がうっそうと茂っていて、昼でもほの暗い、薄気味悪いような所です。子供がそこを通る時には、恐ろしさを感じて、一目散に走り抜けていました。 大正の初めまでは、直径1メートル余りもある大きい杉や松がありましたが、台風で倒れたり、松喰い虫の被害や、古損木となったりして、今はそんな大木ではありませんが、それでも森の森厳さは保たれて神々しいお宮さんです。

大正の初めまでは、直径1メートル余りもある大きい杉や松がありましたが、台風で倒れたり、松喰い虫の被害や、古損木となったりして、今はそんな大木ではありませんが、それでも森の森厳さは保たれて神々しいお宮さんです。 彼は今夜も、またさびしい一夜を送らねばならないのかと、絵筆の包みをどっかと草葉の上におろし、石に腰かけて、西の山にかたむく夕陽に向かってため息をつきました。

彼は今夜も、またさびしい一夜を送らねばならないのかと、絵筆の包みをどっかと草葉の上におろし、石に腰かけて、西の山にかたむく夕陽に向かってため息をつきました。 そしたら向こうからその菅生のお医者さんが来やはるやないか。姑さんはよろこんで「先生、ええとこへ来てくれやってんて、今、うちの嫁のしんどいのわかりゃってんな」と先生に言やった。

そしたら向こうからその菅生のお医者さんが来やはるやないか。姑さんはよろこんで「先生、ええとこへ来てくれやってんて、今、うちの嫁のしんどいのわかりゃってんな」と先生に言やった。 ある日、「ええ根性の子がおるじゃないか。わしの弟子として仕込んじゃろう。」と思った伊賀の青天狗は、声をかけた。

ある日、「ええ根性の子がおるじゃないか。わしの弟子として仕込んじゃろう。」と思った伊賀の青天狗は、声をかけた。 お母さんが、子供たちに「背中、かいてんかー。」と言ったけれど、泥だらけ、汗だらけの背中なんで、とてもイヤだったのだろう。子供たちは「イヤやあ」と言ったそうな。「たのむ、たのむさかいに、かいてよ。しんぼうでけへんのや。」ともう一回たのんだけれど、子供たちは知らんふりして「わあっ」と遊びに行ってしもうた。

お母さんが、子供たちに「背中、かいてんかー。」と言ったけれど、泥だらけ、汗だらけの背中なんで、とてもイヤだったのだろう。子供たちは「イヤやあ」と言ったそうな。「たのむ、たのむさかいに、かいてよ。しんぼうでけへんのや。」ともう一回たのんだけれど、子供たちは知らんふりして「わあっ」と遊びに行ってしもうた。