江戸時代の中ごろから終わりにかけて、奥田の殿様の下で、地頭・井ノ上代官と対決した藤田喜七郎の物語です。

当時はどこの村も、年貢米の取り立てがきびしく、山年貢、柿年貢と、柿にまで年貢が掛けられ、これがほとんど井ノ上代官の懐に入っていたといい、年貢が払えない百姓は、遂に江戸奉公に出た者もあったのでした。

当時はどこの村も、年貢米の取り立てがきびしく、山年貢、柿年貢と、柿にまで年貢が掛けられ、これがほとんど井ノ上代官の懐に入っていたといい、年貢が払えない百姓は、遂に江戸奉公に出た者もあったのでした。

藤田喜七郎は庄屋でもあり、みずから犠牲にしても“村人のために・・・”と直訴(殿様にじかにお願いすること)を考えていました。

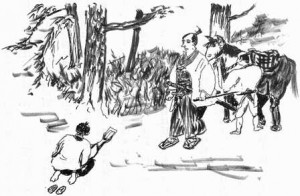

ある時、江戸の殿様が大西の井ノ上代官の所へ来るのを待ち構え、苦しい年貢を直訴したのです。当時、土下座で殿様を迎える百姓が、直訴することは大変な罪でした。

喜七郎はその場で捕らえられ、牢に入れられましたが、牢番が酒を飲んで眠ってしまった際、これ幸いと、牢を抜け出したのでした。また、ある時喜七郎は、新しく田を作って米の増産を計ろうと、水路を引いて(今の井出脇から上津の集会所あたりまで)田地を開く“工事願い”を代官所に申し出ました。

ところが、半年たっても梨のつぶてで、何の音沙汰もありません。しびれを切らした喜七郎は、許可がなければ「おれ一人で叱られよう」と、自分の費用で村人を集めて工事を行いました。これが代官の耳に入り、彼は門外不出、蟄居閉門を命ぜられたのです。2、3日は辛抱していた喜七郎でしたが、いたたまれず、また村人を集めて工事を始めてしまいました。

代官は大変怒り、その晩不意に15、6人の捕り手を差し出し、喜七郎の家を取り囲んでしまいました。代官としては、何回もいうことの聞かない彼を亡き者にしようとしたのです。

喜七郎は、家の者に別れを告げ、表門の方へ「ただいま出所します」と男衆に呼ばせておき、自分は家宝の一刀を腰に裏口より出て、とびついてきた捕り手を斬り倒し裏山へ逃げたのでした。

物語は、牢をぬけ出したことと、家の裏口から逃げたことまでで、それ以外ははっきり分からないが、遅瀬の元谷家や尾山の三学院、果ては奈良の有名な円照寺(俗に言う、山村御殿)へ辿り着き、匿われたといいます。その後、喜七郎は永い逃亡生活のため、病を得て尼様の厚い手当を受けたが、その甲斐もなく円照寺で亡くなったとか、また村へ帰ってから亡くなったとか、そのあたりも定かではありません。

後になって、井ノ上代官は江戸へもどされ、川上代官を迎えますが、悪代官から、やさしい代官に代わって村人のよろこびは、ひとしおでした。

このころから、江戸時代の封建社会がたるんできて、やがて明治の世があけるのです。

藤田家には、「月菖道蕃居士」という喜七郎の墓が建てられていて、今も井出脇の用水路を見おろしています。

大字広代には、江戸役人から喜七郎を「不届者」とした書状が残されています。

川沿いにあった昔の道は、名張のまちから木津へ、そこから北の京都へ通じる道でした。

川沿いにあった昔の道は、名張のまちから木津へ、そこから北の京都へ通じる道でした。

この里は、蓮の花びらのような形をした山々に取り囲まれていて、なんとなく落ち着いついた感じがします。また、里の真ん中を西から東へと一筋のきれいな川が流れており、その北側には家々がきちんと南向きに立ち並んでいます。

この里は、蓮の花びらのような形をした山々に取り囲まれていて、なんとなく落ち着いついた感じがします。また、里の真ん中を西から東へと一筋のきれいな川が流れており、その北側には家々がきちんと南向きに立ち並んでいます。 ある秋のことです。大夕立があって、庭に干してあった籾がすっかり流されてしまいました。家の中で一心に本を読んでいた新八良は大雨に気づかず、籾の片付けを忘れていたのです。

ある秋のことです。大夕立があって、庭に干してあった籾がすっかり流されてしまいました。家の中で一心に本を読んでいた新八良は大雨に気づかず、籾の片付けを忘れていたのです。 いつごろ造られ、なにの塚であったのかなどは、一切わかっていません。今は荒れ果てて、村人からは忘れ去られようとしています。ところがここに伝わる伝説として「毎年元旦の晨(朝)、この塚の上で金色の鶏が東の空高く鳴く」と伝えられています。

いつごろ造られ、なにの塚であったのかなどは、一切わかっていません。今は荒れ果てて、村人からは忘れ去られようとしています。ところがここに伝わる伝説として「毎年元旦の晨(朝)、この塚の上で金色の鶏が東の空高く鳴く」と伝えられています。 それでも雨が降らない時は、神野山の裾の五か大字から松明を持って、法螺貝を吹いて太鼓をたたき「雨たもれ、たもれ」と言いながら山頂まで登り、山頂で松明を燃やして雨乞いをしていました。この雨乞いで、三日のうちに雨が降ると、村中でみ仏様に「一荷餅」を持ってお参りしました。

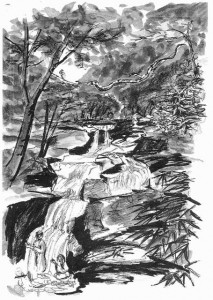

それでも雨が降らない時は、神野山の裾の五か大字から松明を持って、法螺貝を吹いて太鼓をたたき「雨たもれ、たもれ」と言いながら山頂まで登り、山頂で松明を燃やして雨乞いをしていました。この雨乞いで、三日のうちに雨が降ると、村中でみ仏様に「一荷餅」を持ってお参りしました。 不動の滝は、遅瀬から月ヶ瀬への途中にあり、いくつもの滝が連なり、最後の大滝は4~5mもあって、幾条もの水が流れ落ち、すばらしい景色を作っていました。滝のほとりには不動明王を祀るお堂があって、人々はそこでお籠りをし、仏に祈ったのです。

不動の滝は、遅瀬から月ヶ瀬への途中にあり、いくつもの滝が連なり、最後の大滝は4~5mもあって、幾条もの水が流れ落ち、すばらしい景色を作っていました。滝のほとりには不動明王を祀るお堂があって、人々はそこでお籠りをし、仏に祈ったのです。 戦後まもなく、振り上げで代参二人が決まりました。桜のころをあるいて名張へ。電車で京都に着き、山の上の愛宕権現様に参拝を済ませた二人は、清瀧の橋のたもとに宿を取りました。川魚の料理でほどよく地酒の酔いもまわる。謡曲が得意な二人は、清流と満開の桜を愛でながら、数曲うたいあげ、最高の気分でぐっすり眠ってしまいました。

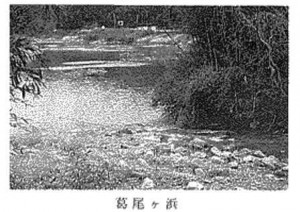

戦後まもなく、振り上げで代参二人が決まりました。桜のころをあるいて名張へ。電車で京都に着き、山の上の愛宕権現様に参拝を済ませた二人は、清瀧の橋のたもとに宿を取りました。川魚の料理でほどよく地酒の酔いもまわる。謡曲が得意な二人は、清流と満開の桜を愛でながら、数曲うたいあげ、最高の気分でぐっすり眠ってしまいました。 昔、天王と伊賀の予野の子どもたちが魚釣りをしていると、釜壺の方で白い霧がもうもうと立ちのぼりました。なにごとが起こったのかと、たがいに恐れながらじっと見ていると、たちまち白い衣を着た白髪の老人があらわれました。子どもたちは大変ふしぎになり、子ども心にも「神様か」と思って、たがいに迎えようとしました。すると老人が言うのには「お前たち一度家に帰り、ふたたびここへおいで。私は早く来た者の方へ行くことにしよう」と。

昔、天王と伊賀の予野の子どもたちが魚釣りをしていると、釜壺の方で白い霧がもうもうと立ちのぼりました。なにごとが起こったのかと、たがいに恐れながらじっと見ていると、たちまち白い衣を着た白髪の老人があらわれました。子どもたちは大変ふしぎになり、子ども心にも「神様か」と思って、たがいに迎えようとしました。すると老人が言うのには「お前たち一度家に帰り、ふたたびここへおいで。私は早く来た者の方へ行くことにしよう」と。 当時はどこの村も、年貢米の取り立てがきびしく、山年貢、柿年貢と、柿にまで年貢が掛けられ、これがほとんど井ノ上代官の懐に入っていたといい、年貢が払えない百姓は、遂に江戸奉公に出た者もあったのでした。

当時はどこの村も、年貢米の取り立てがきびしく、山年貢、柿年貢と、柿にまで年貢が掛けられ、これがほとんど井ノ上代官の懐に入っていたといい、年貢が払えない百姓は、遂に江戸奉公に出た者もあったのでした。 昔、弘法大師さんが旅の途中、ここにさしかかられた時、池の付近で、ひとりの婦人が産気づき苦しんでいました。

昔、弘法大師さんが旅の途中、ここにさしかかられた時、池の付近で、ひとりの婦人が産気づき苦しんでいました。