○山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則

令和6年3月13日

規則第2号

山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則(平成27年2月山添村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び同条第3項の規定による認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び山添村保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年2月山添村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、府令及び条例で使用する用語の例による。

(1) 次年度に小学校入学を控える子どもで、当該子どもが特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(2) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する小学校就学前子どもの保護者(府令第1条の5第2号に掲げる事由に変更した者を含む。)が出産を事由として辞職した場合において、当該保護者の出産に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

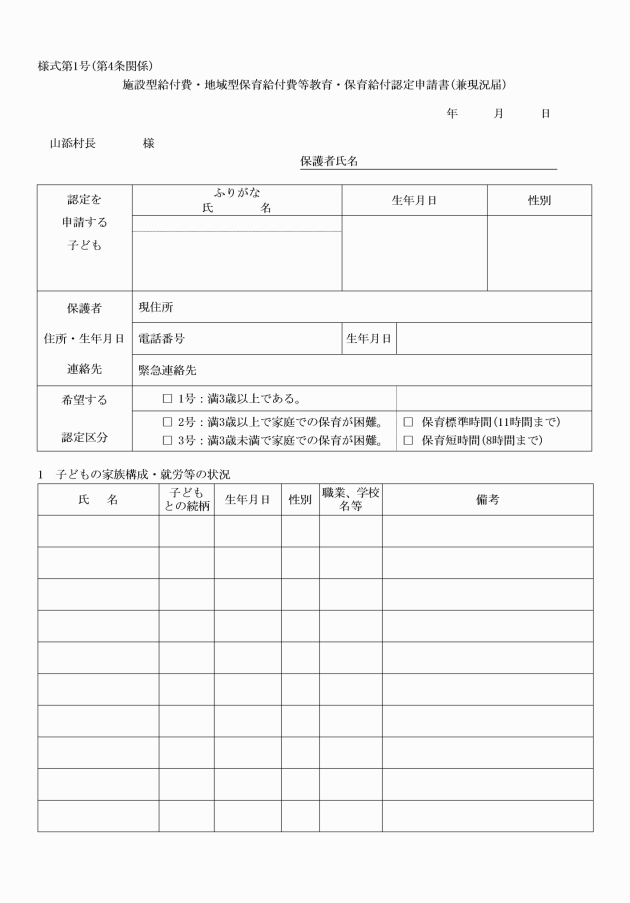

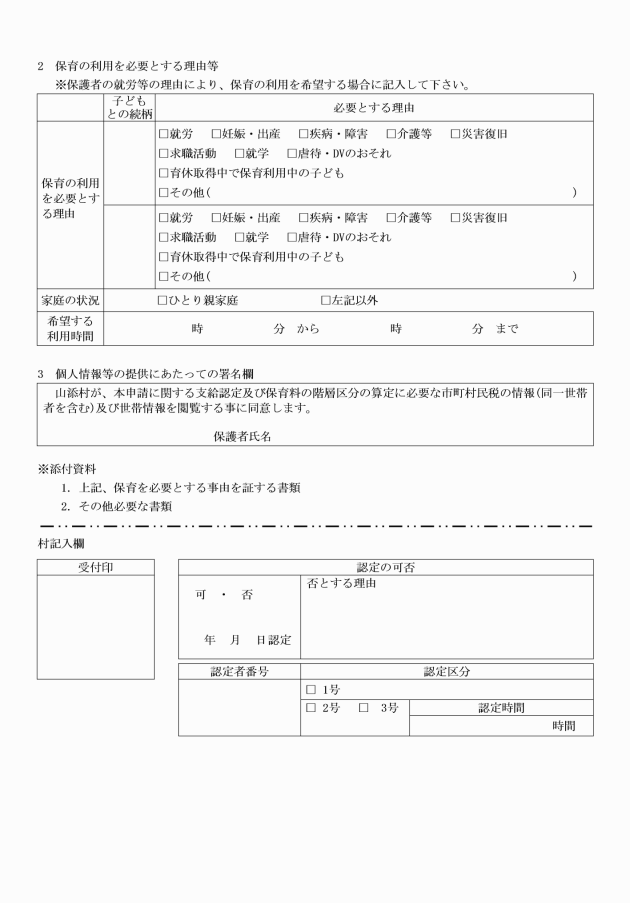

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼現況届)(様式第1号)によるものとする。

ア 就労時間又は就学時間が1月当たり120時間以上である場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

イ 就労時間又は就学時間が1月当たり48時間以上120時間未満である場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(4) 条例第3条第11号に掲げる事由に該当する場合 次のとおりとする。

イ 第4条第3号の事由に該当する場合 保育が必要な事由を勘案して村長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のうちいずれか適当と認めるもの

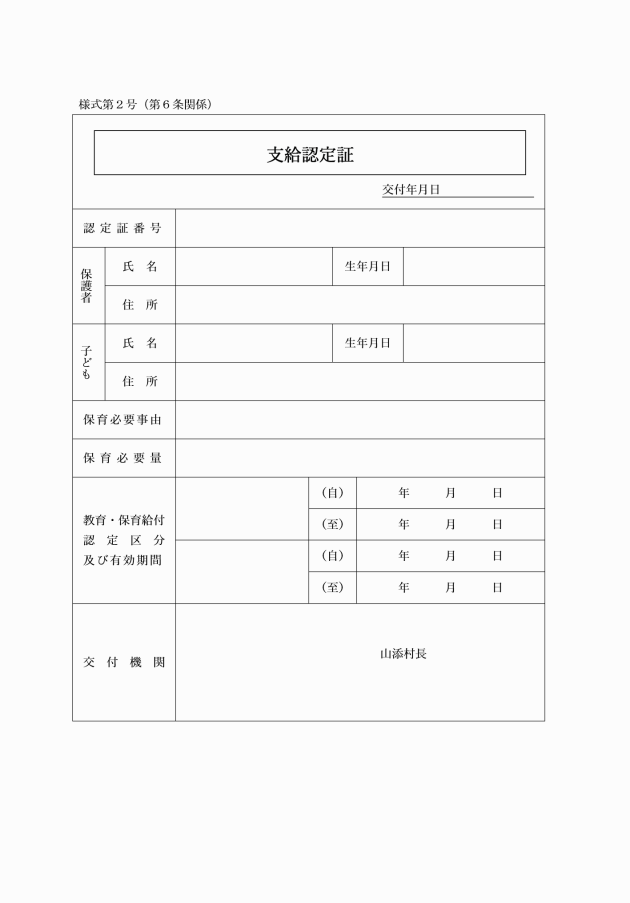

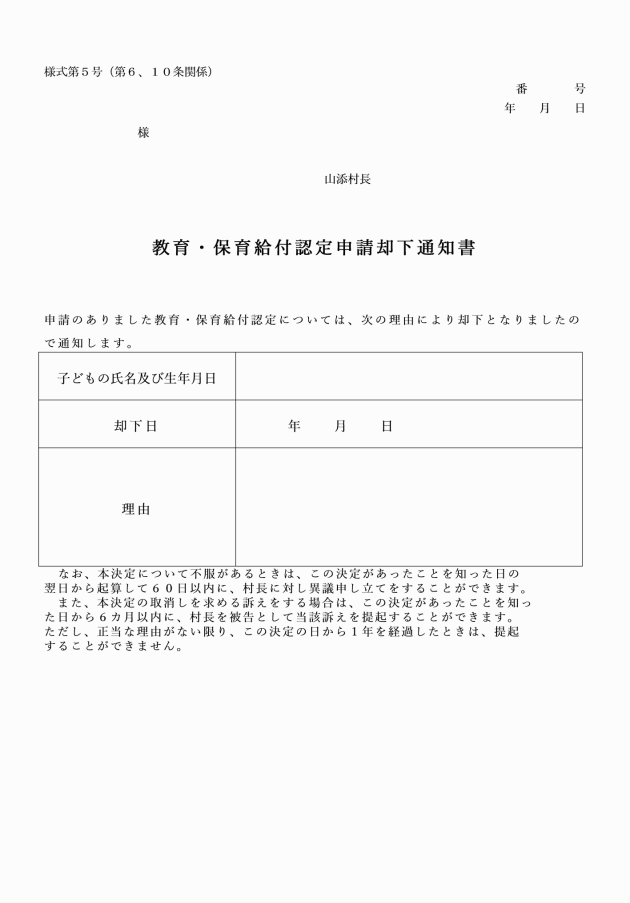

(認定結果等の通知)

第6条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号に規定する市町村が定める期間 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。

ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

イ 効力発生日から当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日の前日が属する年度の末日までの期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 次に掲げる期間

ア 第4条第1号の事由に該当する場合 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

イ 第4条第2号の事由に該当する場合 出産した子どもが1歳に達する日の前日が属する年度の末日までとする。

ウ 第4条第3号の事由に該当する場合 保育が必要な事由を勘案して村長が決定する期間

(4) 府令第8条第12号に規定する市町村が定める期間 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間

ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

イ 効力発生日から当該育児休業が終了する日の属する年度の末日までの期間

(認定に伴う留意事項)

第8条 村長は、小学校就学前子どもの保護者が次の各号のいずれかに該当する理由により、当該小学校就学前子どもと同居していない場合は、現に同居していない保護者を不存在とみなし、教育・保育給付認定を行うものとする。

(1) 離婚調停を行っている場合

(2) 拘禁されている場合

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を理由とする場合(これに類するものを含む。)

(4) その他村長が認める場合

2 村長は、府令第1条の5第6号を事由として、引き続き9か月以上の期間の認定を申請した者は、面接等によりその実施内容の確認を行うものとする。

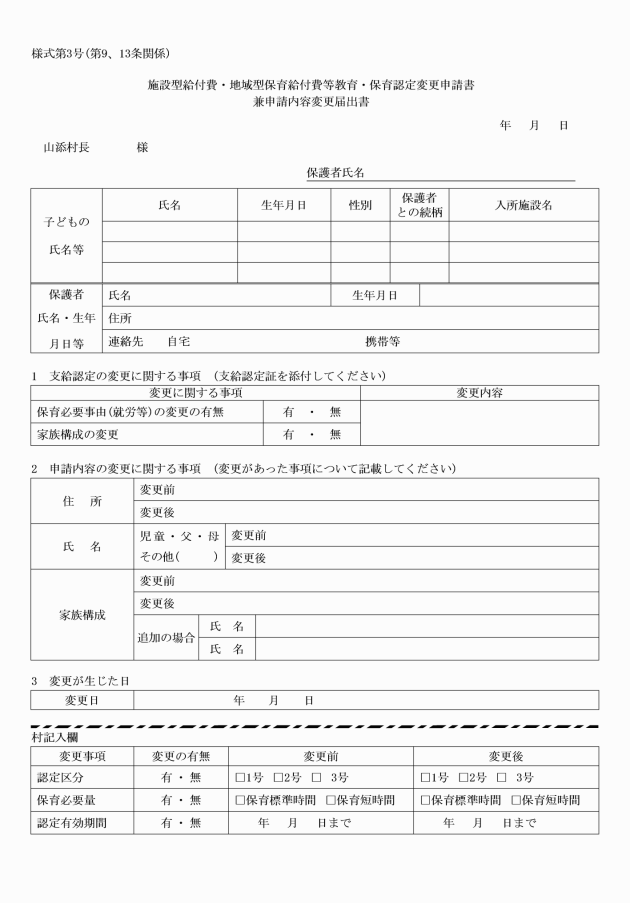

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第3号)によるものとする。

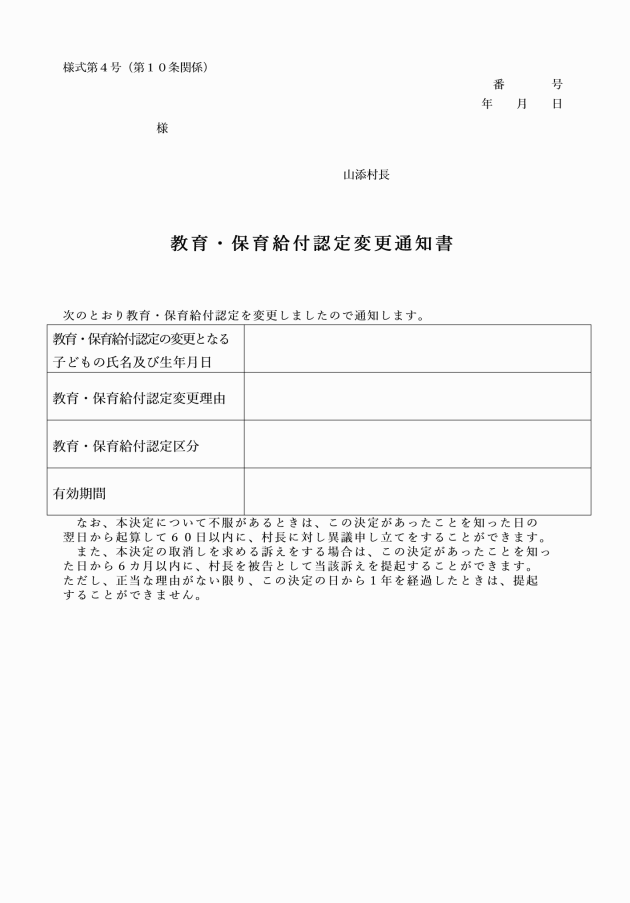

(教育・保育給付認定の変更の認定等の通知)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)によるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第11条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第4号)によるものとする。

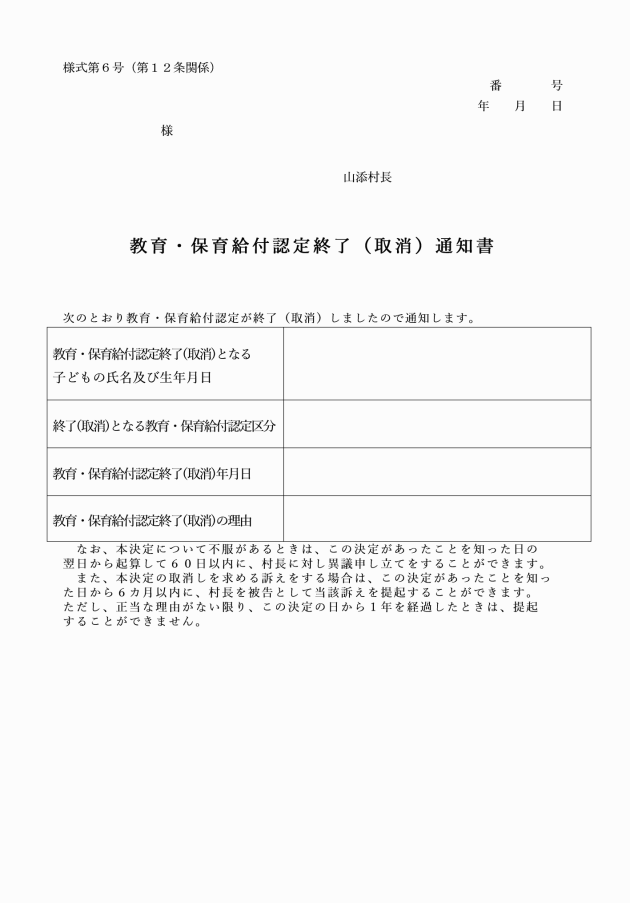

(教育・保育給付認定の終了(取消)の通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定終了(取消)通知書(様式第6号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第3号)によるものとする。

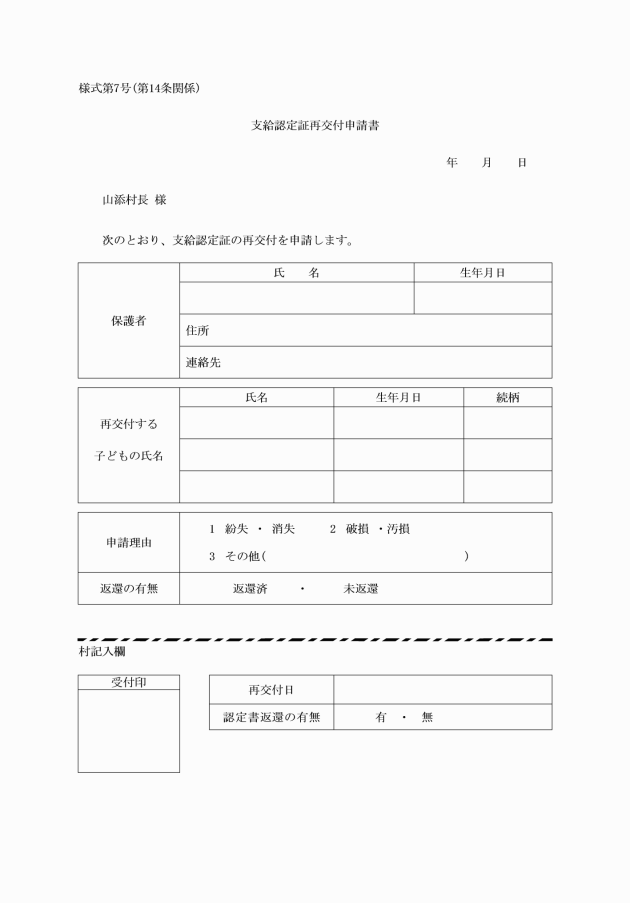

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による認定の申請及び認定に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、他の規則等の規定により作成され、現に残存する帳票であって、この規則に相当する様式が定められているものは、当分の間、この規則の規定により作成された帳票とみなして使用することができる。